Line, branches, twigs

Over the course of the centuries, the Thun family was not only able to enhance their prestige and their power, which favoured and promoted their development as one of the most esteemed noble families in Austria, but they also succeeded in consistently expanding and enlarging the family's estates, whether through adroit marriage policy or through important enfeoffments. So, from the 14th century, Castel Bragher, [1] with its estates and the goods of the defunct Altaguarda [2], came into the possession of the Thuns. In 1464, the Caldes inheritance [3] (Castel Caldes, the Rocca di Samoclevo, a half of Castel Cagnò, Castel Mocenigo, Castel Rumo, Castel S. Ippolito) was signed over to the von Thuns by a deed of gift by Pretel III [4]. Even jurisdiction over Castelfondo, which was numbered among the feoffs in pledge [5] to the Thuns from 1471, as well as episcopal jurisdictions (Masi di Vigo, Tuenetto and Rabbi) now ultimately came into Thun possession. In the 15th century, the Thuns shared the upkeep of the castle at Königsberg [6] with other noble families and were finally able to claim it for themselves in 1509. [7]

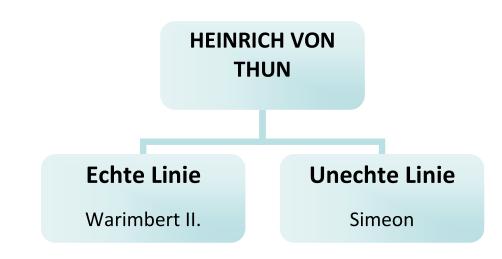

The Thuns succeeded in keeping their family estates together as a unit for a long time, however, in the 13th century, two lines existed parallel to one another for the first time. The sons of Heinrich von Thun became the founders of a "legitimate" and an "illegitimate line" [8] of the house of Thun.

The sons of Warimbert II, Belvesinus and Berthold II, each established a branch, which died out by the middle of the 15th century, however, due to a lack of heirs. Only through Warimbert II's son Simeon II, who was the father of six children, was the Thun family spared extinction, their lineage was continued and there was a set ancestral line, which stretched through Sigismund and Jakob up to Anton II Maria von Thun, named "Potens". [9]

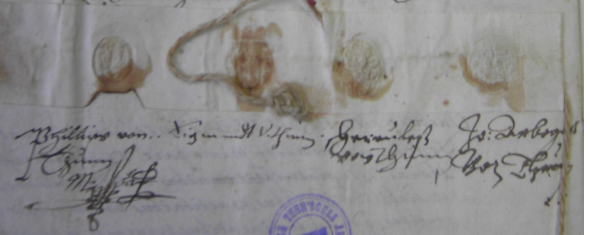

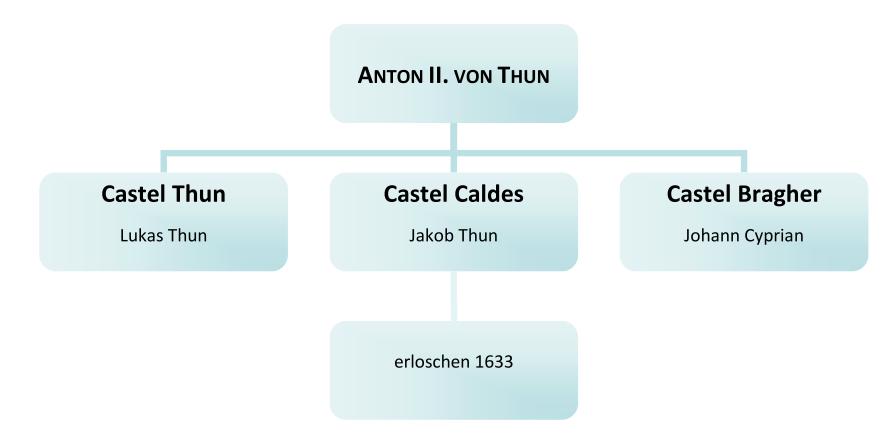

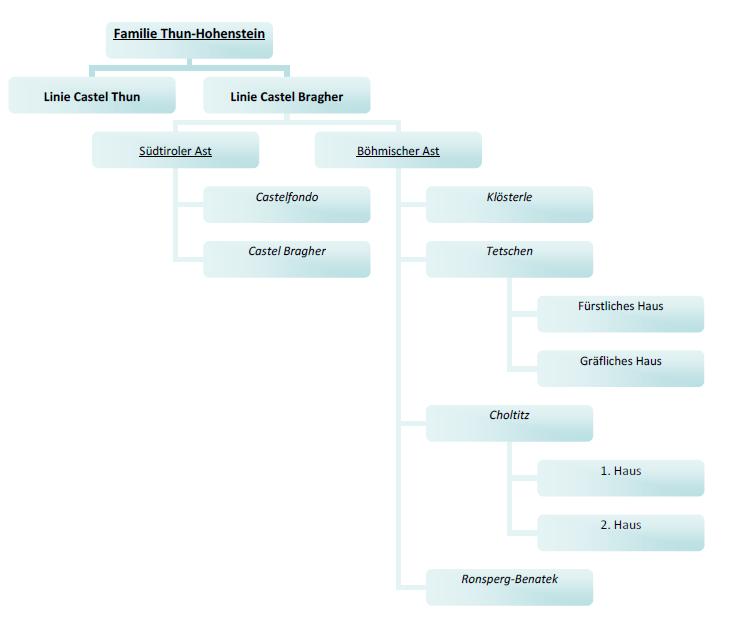

In the 16th century, the sons [10] of Anton II decided to divide the family's possessions between them. In his capacity as senior familiae, Sigmund undertook to divide goods into three parts, in the middle of the 16th century. This process of dividing the family's property proved to be lengthy and difficult. Not until the deed of 9th April 1596 [11], which was furnished with the signatures of Philipp von Thun, Sigmund von Thun, Herkules von Thun and Johann Arbogast von Thun, do the three lines of Castel Thun, Castel Caldes and Castel Bragher emerge side by side.

The signatures of the lines' representatives

Thus, the structure of the Thun lineage appears as follows:

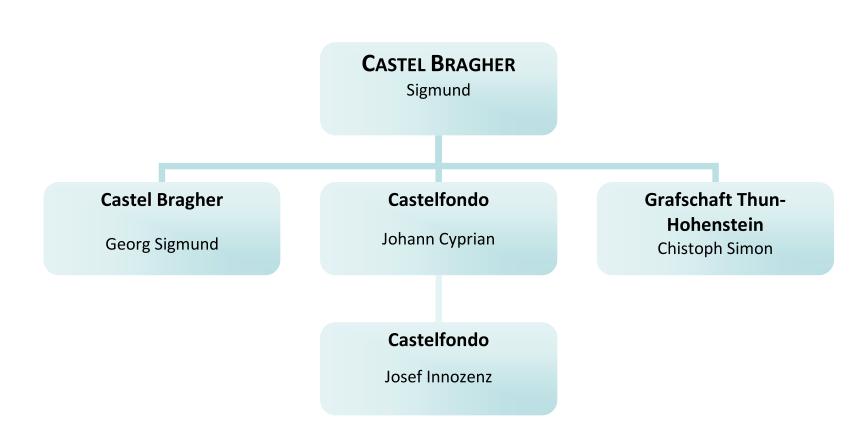

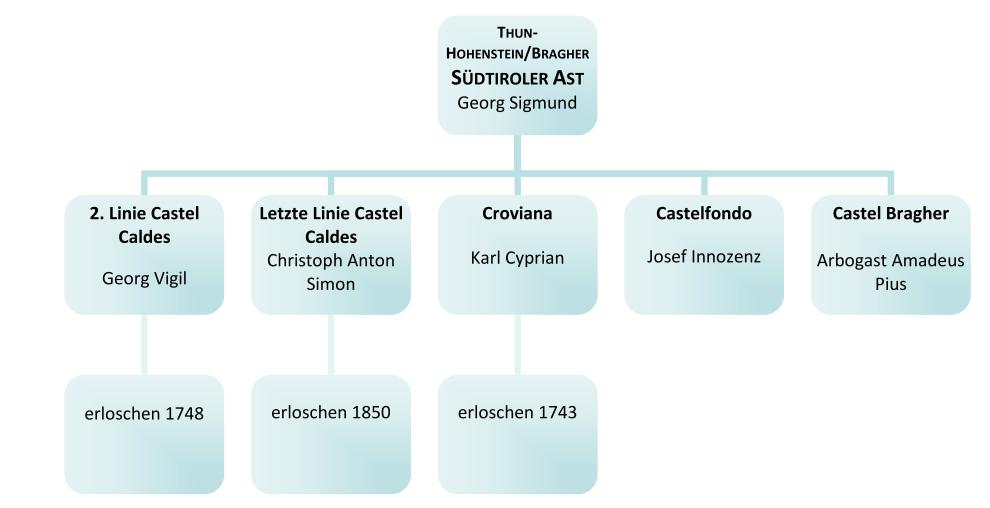

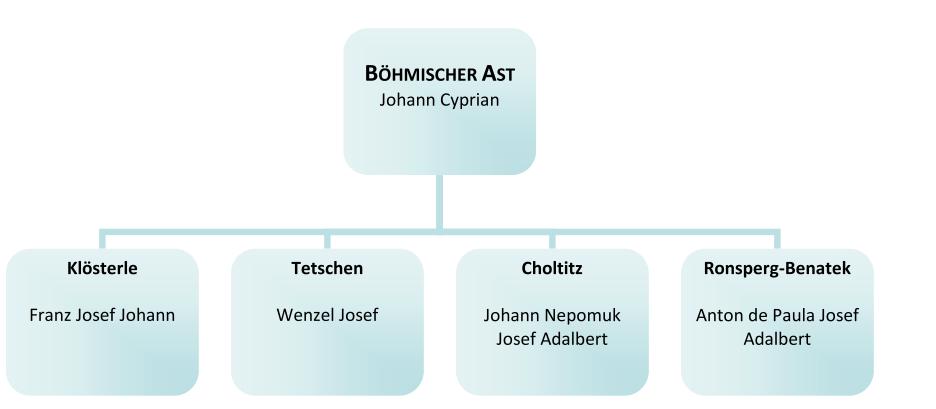

Following the death of Sigmund [12], who had already succeeded his father Johann Cyprian, the latter line was redivided among his sons:

Johann Cyprian received Castelfondo, which he just as soon left, in order to found the Bohemian branch in Bohemia. Consequently, Castelfondo was passed to his great-nephew in the fourth degree, Josef Innozenz. Sigmund's second son, Georg Sigmund, who at the same time was the founder of the South Tyrolean branch, received Castel Bragher. The third son, Christoph Simon, did not inherit a castle, but was nevertheless invested with the county of Hohenstein in 1628 and, moreover, received the aristocratic title that went with it, which was conferred on all Thun family members from 1629. [13]

Therefore, since 1629 and the bestowal of the imperial ducal title, there have been two ducal Thun-Hohenstein (since 1629) family lines in South Tyrol, and one in Bohemia. However, after 37 years, in 1633, the Castel Caldes line again died out, as there were no more male heirs.

In addition, among the descendants of the Thun-Hohenstein family, in the Castel Bragher line, further branches arose, both in South Tyrol:

and Bohemia:

Since the bestowal of the title of prince on Franz de Paula Josef Friedrich on the 19th July 1911 by Emperor Franz Joseph I, in addition to the ducal house, a princely house has existed alongside.

Today, the family is divided in the following manner:

Overview and summary of the pedigree lines, with their founding fathers and current representatives:

| Line | Founder | Contemporary representative |

| Castel Thun | Lukas Thun |

Matthäus Thun-Hohenstein |

| Castel Bragher | (Johann) Cyprian |

|

| böhmischer Ast | Johann Cyprian |

|

| 1. Zweig: Klösterle | Franz Josef Johann |

Ferdinand Thun-Hohenstein |

| 2. Zweig: Tetschen | Wenzel Josef |

|

| 1. (gräfliches) Haus | Franz de Paula Philipp |

Georg Thun-Hohenstein |

| 2. (fürstliches) Haus | Franz de Paula Josef Friedrich |

Thomas Thun-Hohenstein |

| 3. Zweig: Choltitz | Johann Nepomuk Josef Adalbert |

|

| 1. Haus | Theodor Karl Johann Nepomuk Nikolaus Maximilian |

|

| 2. Haus | Franz Josef Johann Nikolaus Innozenz |

Peter Constantin Thun-Hohenstein |

| 4. Zweig: Ronsperg-Benatek | Anton de Paula Josef Adalbert |

Romedius Thun-Hohenstein |

| südtiroler Ast | Georg Sigmund |

|

| 1. Zweig: Castelfondo | Josef Innozenz |

Ulrich Thun-Hohenstein |

| 2. Zweig: Castel Bragher | Arbogast Amadeus Pius |

Georg Thun-Hohenstein-Welsperg |

| 3. Zweig: 2. Caldes | Georg Vigil | erloschen 1748 |

| 4. Zweig: letzte Caldes | Christoph Anton Simon |

erloschen 1850 |

| 5. Zweig: Croviana | Karl Cyprian |

erloschen 1743 |

| Castel Caldes | Jakob |

erloschen 1633 |

| (illegitim) THUN-PHILIPPIN | Simeon I. |

erloschen am Ende des 18. Jahrhunderts |

[DL]

Bilbliography

Ausserer, Carl Der Adel des Nonsberges. Mit 72 Abbildungen von Schlössern, Wappen und Siegeln. In: Jahrbuch der k.k. heraldischen Gesellschaft Adler, H. 9, Wien 1899, S. 13–241.

Genealogisches Handbuch der gräflichen Häuser, Glücksburg 1955, S.443-469.

Genealogisches Taschenbuch der deutschen gräflichen Häuser auf das Jahr 1845, Gotha 1845, S. 605-609.

Langer, Edmund, Mittelalterliche Hausgeschichte der edlen Familie Thun, hrsg. von Rich, Richard, Heft 6, Wien 19